About usセンターについて

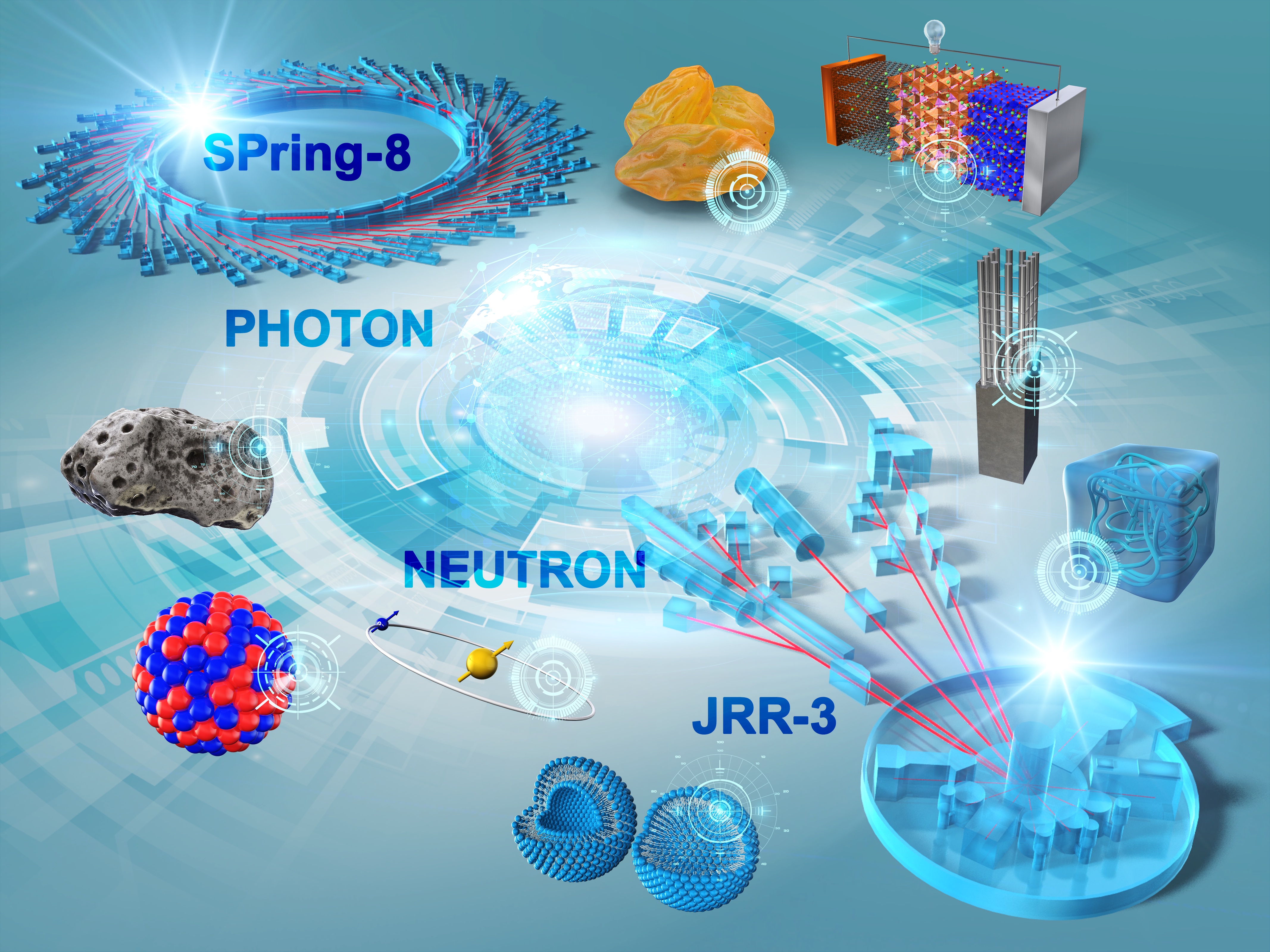

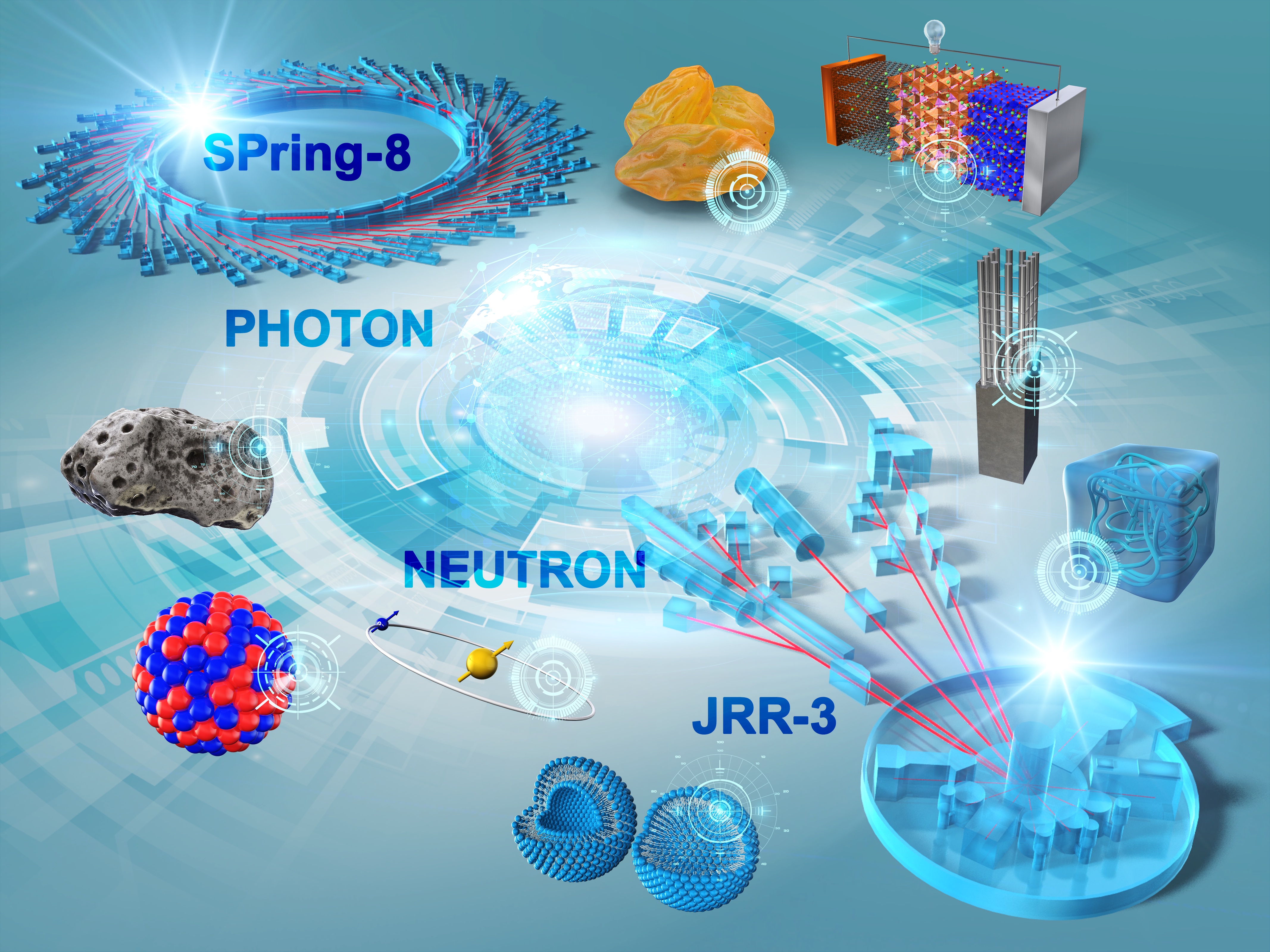

物質科学研究センターでは、研究用原子炉JRR-3、大強度陽子加速器施設J-PARC、大型放射光施設SPring-8などの先端施設において、研究装置の高度化を進めるとともに、中性子や放射光(X線)を利用した研究を行っています。 これらの活動をとおして、研究開発の現場や産業界などにおける基盤的技術の向上を図り、新たな原子力科学を切り拓くイノベーションの創出を目指しています。

Newsお知らせ

- 全て

- プレス発表

- 受賞

- お知らせ

物質科学研究センターでは、研究用原子炉JRR-3、大強度陽子加速器施設J-PARC、大型放射光施設SPring-8などの先端施設において、研究装置の高度化を進めるとともに、中性子や放射光(X線)を利用した研究を行っています。 これらの活動をとおして、研究開発の現場や産業界などにおける基盤的技術の向上を図り、新たな原子力科学を切り拓くイノベーションの創出を目指しています。