複雑液体のつくる階層構造研究

中性子散乱法による複雑液体・高分子材料の階層構造と機能発現の研究

| 階層構造研究グループ | |

| 氏名 | 元川 竜平、上田 祐生、ミショ シリル |

|---|---|

| 論文 | https://doi.org/10.1021/acscentsci.8b00669 |

水相と有機相の二相間での物質移動を利用する溶媒抽出の基礎研究や技術開発において、溶質分子がつくる構造を理解することは重要な課題の一つとして認識されている。これまでの研究では、錯体化学の知見を背景に1個の抽出錯体や抽出剤分子の構造・物性(局所的な溶液状態)を理解する取り組みが進められたことで、新規抽出剤開発に関連する多くの成果が挙げられてきた。その一方で、複数の錯体や抽出剤分子がつくる会合・凝集構造(長距離秩序)とその特性については、まだまだ理解が進んでいないのが現状である。化学実験室での日々の抽出操作において我々は、時折、溶液粘度の上昇や有機相の相分離、エマルションの生成、或いは、液–液界面での析出物の発生等の有り難くない現象を目の当たりにするが、これらの現象には溶質間の相互作用によるナノスケールの会合・凝集が関与していることは想像に難くない。抽出錯体溶液のつくる長距離秩序を理解することは、単に学術的な理解を深めるのみならず、当然、上記に挙げる現象を本質的に解決することにも繋がる。また、近年では、抽出試薬−酸−水分子が有機相中で形成するナノ会合構造がランタノイドや白金族金属イオンの分離に重要な役割を果たすことが報告されるなど、ナノ構造を利用する新しい抽出分離システムの研究開発が国外の研究機関を中心に注目されている。

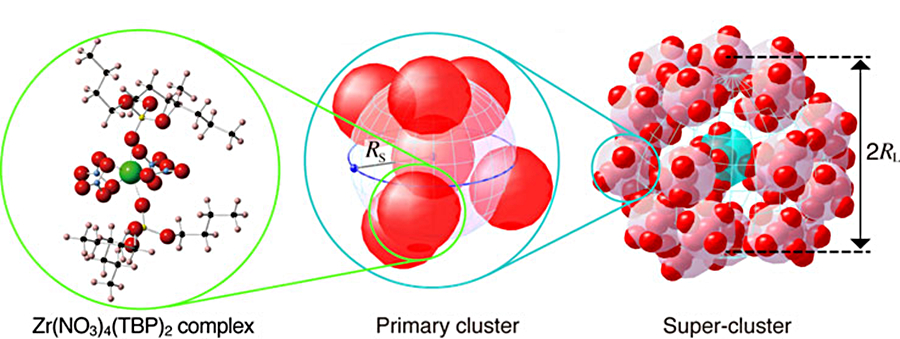

このような背景のもと、我々は、PUREXプロセスの模擬抽出系(リン酸トリブチル(TBP)–オクタン/ジルコニウム(IV)–硝酸)において有機相中でつくられる溶液構造に注目した研究を進めてきた。プロセス自体は、1949年にLanhamとRunionによって確立されたウラン・プルトニウムの抽出分離方法として知られているが、その溶質によってつくられる会合・凝集など、長距離秩序については未だに明らかにされていなかった。これに対して我々は、中性子散乱法、放射光、計算機シミュレーションを用いることで、溶液中でつくられるナノ構造と各溶質間にはたらく分子間相互作用を明らかにする研究を進めてきた。その結果、PUREXでは抽出錯体(Zr(NO3)4(TBP)2)、TBP、水、硝酸分子の4成分が水素結合によりPrimary clusterを形成し、これらはファンデルワールス相互作用によってさらに集合したSuper clusterを形成することを明らかにした。Super clusterの粗大化は有機相のエントロピーを減少させるため、抽出溶液の相分離(第三相生成)を引き起こす前駆現象として捉えることができる。さらに、Primary clusterの凝縮によるSuper clusterの成長は状態方程式に従うことを示しており、第三相の生成は熱力学的に気−液相転移として一般化できることを明らかにした。本研究によって得られた知見は、第三相を生成しない抽出試薬の開発や分離システムの設計に反映されている。

本テーマに関連する一連の研究は、高エネルギー加速器研究機構、マンチェスター大学(英国)、アルゴンヌ国立研究所・オークリッジ国立研究所(米国)、マルクール分離化学研究所(仏国)との連携協力のもとに進められている。

The transfer of metal ions between an aqueous phase and an organic one during liquid-liquid extraction involves the formation of small mononuclear clusters, Zr(NO3)4(TBP)2, typical of metal-ligand coordination chemistry, at one extreme, in the organic phase, and their aggregation to multinuclear primary clusters that self-assemble to form even larger super-clusters typical of supramolecular chemistry, at the other. A growth of the super-clusters is due to an increase in the number of small primary clusters, causing third-phase formation. This mesoscopic architecture was provided by a combination of X-ray and neutron experimentation as well as computational simulations.

鋳型錯体分離法

| アクチノイド科学研究グループ | |

| 氏名 | 小林 徹 |

|---|---|

| 論文 | https://doi.org/10.1080/01496395.2019.1575880 https://doi.org/10.15669/pnst.5.74 |

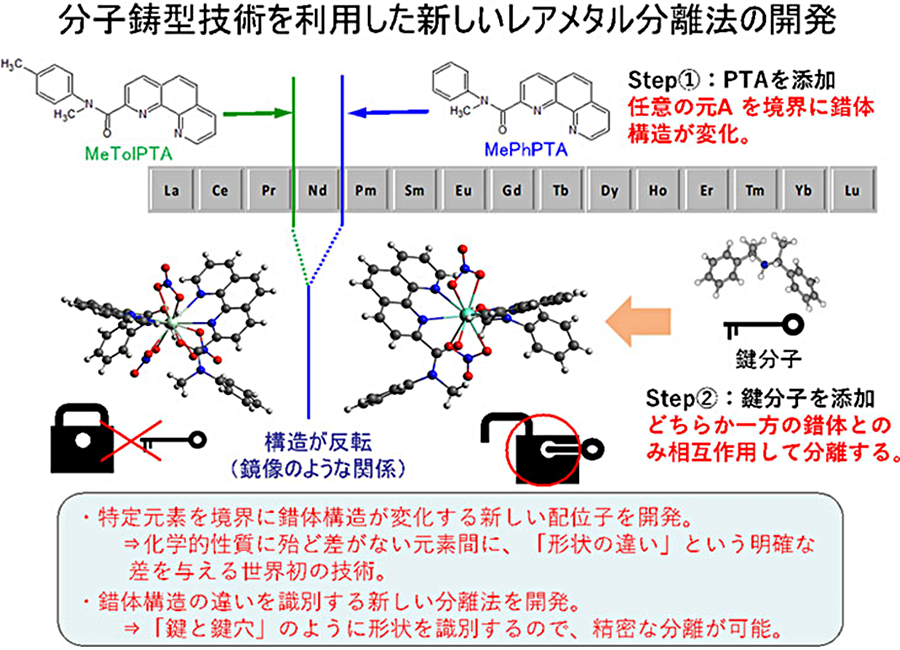

ランタノイドやアクチノイドなどのf電子系元素はイオン半径などの化学的性質が類似しているため分離が難しく、特に隣り合った元素同士の効率的な分離は非常に困難です。そこで我々は、通常のイオンサイズ認識だけではない鋳型分離という原理を提案しました。この分離法では2種類の配位子を用います。第一の配位子がイオンサイズのわずかな違いを認識し錯体構造(鍵穴)に大きな違いを生み出します。ここに第2の分子(鍵)をはめ込むことで沈殿などを起こし、選択性の高い分離を目指す方法です。現在のところPr/Ndの分離係数で3程度を達成しています。錯体の単結晶X線構造解析や溶液試料のXAFS測定などにより錯体構造や分離メカニズムを解明し、さらなる高性能化を目指しています。

f-f遷移を経由する光酸化還元

| アクチノイド科学研究グループ | |

| 氏名 | 横山 啓一、松田 晶平 |

|---|---|

| 論文 | https://doi.org/10.1126/sciadv.abn1991 |

相互分離の難しいf電子系元素に対して、化学的な手法のみではなく分光学的な手法を組み合わせた方法の原理実証を進めています。f-f遷移による光吸収は溶液中でも原子スペクトルのように狭い線幅を示すため、元素選択原理としてこれを利用できれば飛躍的に分離の選択性を高められるはずです。当グループではユウロピウムの2光子還元反応やアクチノイドの光酸化反応の観測に取り組んでいます。右の動画は3価のユウロピウムのアルコール溶液に波長可変レーザーを照射したときの様子です。レーザー波長をf-f遷移の吸収波長394nmに設定して照射すると激しく還元反応が起こり2価のユウロピウムと水素ガスが発生します。レーザー波長が数nmずれるとこの反応は観測されません。分離剤をあらかじめ添加しておけば価数変化した物だけを抽出または沈殿させて分離が完成します。

関連リンク

https://www.jaea.go.jp/02/press2022/p22052003/ https://www.jaea.go.jp/study_results/kachi/008/量子ウォーク同位体分離

| アクチノイド科学研究グループ | |

| 氏名 | 関口 哲弘、横山 啓一 |

|---|---|

| 論文 | https://doi.org/10.1380/ejssnt.2022-030 https://doi.org/10.15669/pnst.5.161 |

量子ウォークはランダムウォーク(酔歩)の量子力学バージョンです。ランダムウォークは拡散現象の数理モデルなので、量子ウォークは量子力学的な拡散の数理モデルということになります。つまり、物質が波動関数の性質を残したまま拡散すれば量子ウォークになります。なので、かなり普遍的な話かと思いきや、量子ウォークが注目され始めたのは21世紀になってからです。まだ物理的な実装もほとんど報告されていなかった2009年、我々はレーザー量子制御の研究中に考案した同位体分離スキームが驚異的な分離係数を示すことを計算機実験により見出しました。そしてその革新性が量子ウォークに由来することをつきとめました[Matsuoka11]。現在、実験による原理実証研究及び原理の一般化に向けた研究を機構内外の物理学者や数学者らと共に進めています。原理をひとことで説明すると次のようになります。古典的拡散では個々の粒子は運動の方向に関する記憶を保持しませんが、量子力学的拡散では運動方向に関する記憶が波動関数の位相として残ります。そのため古典的拡散とは全く違う現象が起こります。

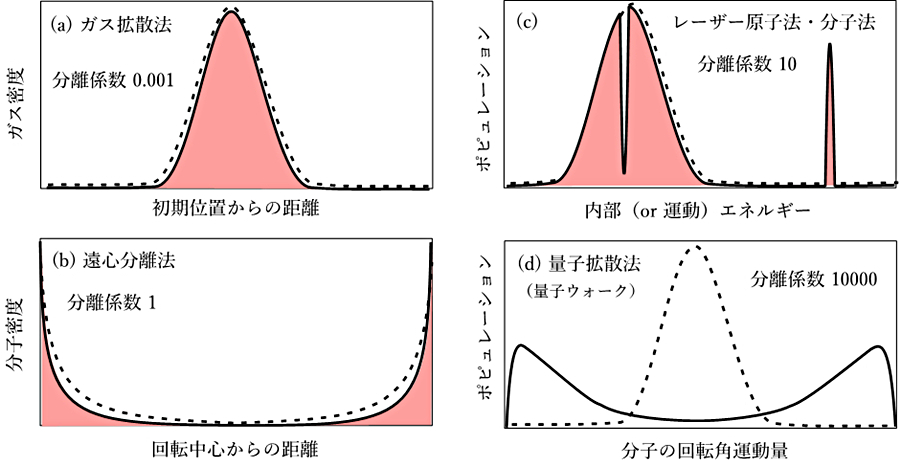

具体的な特徴としては(1)拡散速度が試行回数の1/2乗ではなく1乗になる、(2)拡散の極限分布がガウス分布ではなく真逆の逆釣り鐘型分布になる、(3)位相のごくわずかな乱れにより分布が全く動かない局在化が起こる、などの奇妙な性質が数学的に解明されてきました。新しい同位体分離スキームはこれら3つの特徴全てに依拠しています。下図は、このスキームの革新性を説明するために、既存の代表的な重元素同位体分離法との違いを模式的に表した図です。(a)ガス拡散法では拡散速度の同位体差は極めて小さく、分布のずれはほとんど視認できない程です。(b)遠心分離法では重い同位体を含む分子がわずかに外側に偏って分布しますが分布全体の関数形は同じで重なりは解消されません。従って、濃縮には有効ですが分離には不向きです。(c)レーザー法では単一エネルギー準位でのみ完全な選択が可能なため、分離係数(=製品中の同位体比/廃品中の同位体比)はあまり稼げません。また、1回の操作で全体のごく一部しか処理できません。(d)これらに対して、量子ウォークによる同位体分離では分布全体が乖離するため分離係数が飛躍的に向上すると共に、1回の操作で全体を分離可能なことから処理速度向上に対する優位性もあります。つまり、革新性の要は、分布全体が乖離する原理であることです。使用済み燃料中の有害核種の分離や希少核種の産業利用など、核反応を利用する場面では常に、重元素の精密同位体分離の要請が生じます。これまではその実現を期待させる原理すらありませんでした。しかし、この新しい原理により可能性が拓けると考えています。

参考文献: L. Matsuoka et al., GLOBAL2011, 2136 (2011) .

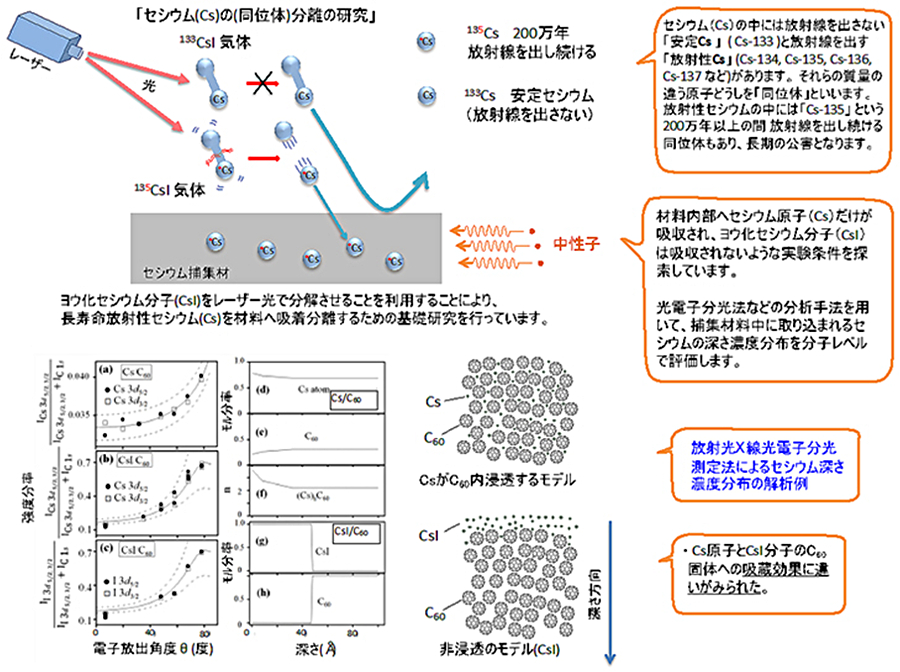

量子ウォークによる同位体分離の研究は、上述した原理的研究の他に光反応の実証研究及び回収反応の実証研究も行っています。まずは、セシウムの同位体分離を想定して実証研究を進めています。作業分子としてヨウ化セシウムを用い、セシウムの同位体を峻別して同位体選択的にヨウ化セシウム分子を光分解させるシナリオです。光分解により生成するセシウム原子と分解しないヨウ化セシウム分子を区別して回収する仕組みが鍵となります。量子化学計算により、回収材候補としてC60の適性が示唆されたため、実際にセシウム原子及びヨウ化セシウム分子に暴露したC60薄膜を放射光分析により調べました。その結果、計算予想通り回収材候補として優れた性質があることを確認しました。